興安盟扎賚特旗巴彥高勒鎮團發村4.48萬畝高標準農田建設增發國債項目

項目名稱:興安盟扎賚特旗巴彥高勒鎮團發村高標準農田建設增發國債項目設計

承擔部門:北京中宇瑞德建筑設計有限公司

委托單位:扎賚特旗農牧和科技局

成果簡介:

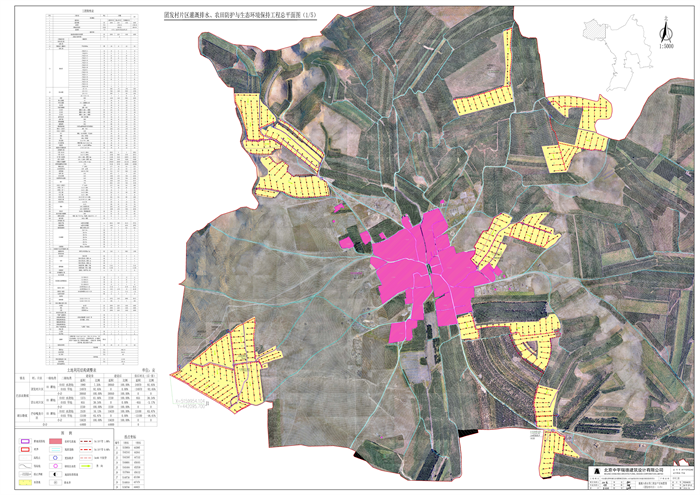

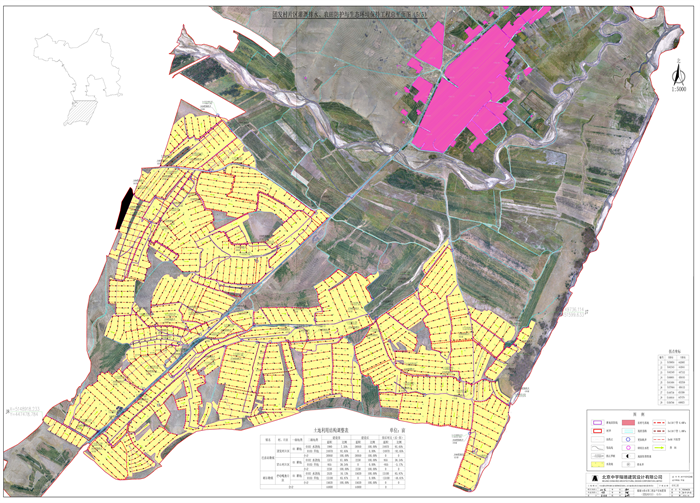

項目區位于內蒙古自治區興安盟扎賚特旗巴彥高勒鎮的團發村、冒山村及胡爾勒鎮芒哈嘎查,建設規模4.48萬畝,總投資1.17億元。項目地處松嫩平原北部邊緣,地形多元,涵蓋漫坡、平地與坡耕地,其中坡耕地占比較大,人少地廣。項目實施前,區內面臨無水、無電的困境,農業生產條件亟待改善。按照“優先利用天上水,高效利用地表水,控制使用地下水”的總體要求、遵循“少硬化、不填塘、慎砍樹、禁挖山、防流失”的綠色建設理念進行規劃設計,項目區主要種植玉米,采用水肥一體化灌溉技術。

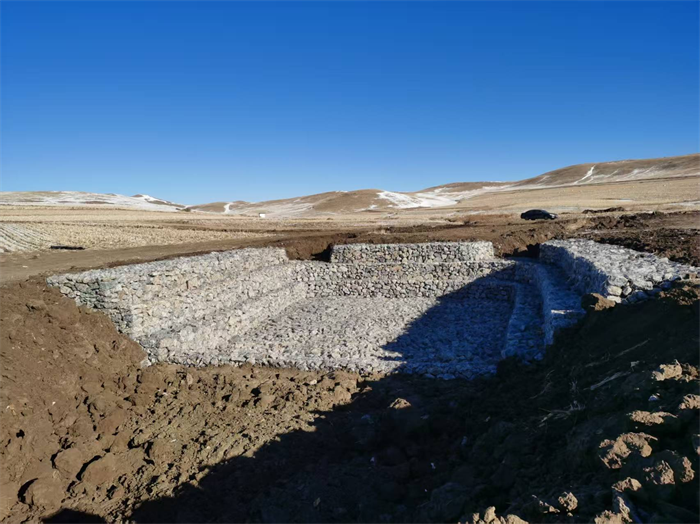

設計亮點:一是全力建設多維度系統工程。項目建設涵蓋農田水利、田間道路、農田防護與生態環境保持、農田輸配電、農田土壤質量提升、信息化管理等多項工程,實現水、田、林、電、路等綜合配套,符合高標準農田“綜合建設、一步到位”的要求,有效提升農田綜合生產能力。二是創新構建水資源高效利用體系。秉持“以水定地、高水高灌、低水低灌”的科學設計原則,針對坡耕地地形特征,創新采用定向鉆探技術建設潛水井群,就勢布局形成高差適配灌溉系統,并配套智能提水設備,精準解決山坡地灌溉揚程難題,實現水資源的立體分層高效利用。田間同步采用水肥一體化滴灌技術,讓水資源得到更充分的利用,進一步提升了農業生產的節水效能與資源利用效率。三是智慧化、信息化技術賦能農業生產。采用農業智慧、信息化監測系統,將采集數據實時傳輸至監測綜合服務平臺,實現對農作物蟲情、病情、墑情、苗情以及各生長階段的長勢、長相的動態監測,為農作物生產提供技術服務和救災指導,為各級領導進行糧食生產決策提供數據支持。四是生態保護與可持續發展深度融合。構建“工程防護-生物修復-小氣候調節”三位一體生態防護體系。在田間道路兩側栽植樟子松,改善農田微氣候環境。針對侵蝕溝治理,采用“鉛絲石籠谷坊群+植被緩沖帶”綜合治理模式:在侵蝕溝關鍵節點建設梯度式鉛絲石籠谷坊,通過工程措施固定溝床、減緩水流沖刷,在谷坊間種植榆樹、檸條等固土植物,形成“工程控險-植被固土-生態涵養”的鏈式治理效應,從根本上遏制侵蝕溝發育擴張,實現生態保護與土地生產力提升的良性互動。

該項目的建設實施是穩步提高農業綜合生產能力、保障國家糧食長久安全的物質基礎,是打造糧食核心區、發展現代農業、建設社會主義新農村的現實要求,是公共財政支持“三農”工作的重要舉措,是進一步提升農業綜合生產能力和創新開發體制機制的客觀需要,是農業增效、農民增收的有效途徑,具有重大的現實意義和深遠的歷史意義。

圖1 項目區(團發村片區)灌溉排水工程總平面圖-1

圖2 項目區(團發村片區)灌溉排水工程總平面圖-2

圖3 溝頭防護建設實施圖

圖4 谷坊建設實施圖